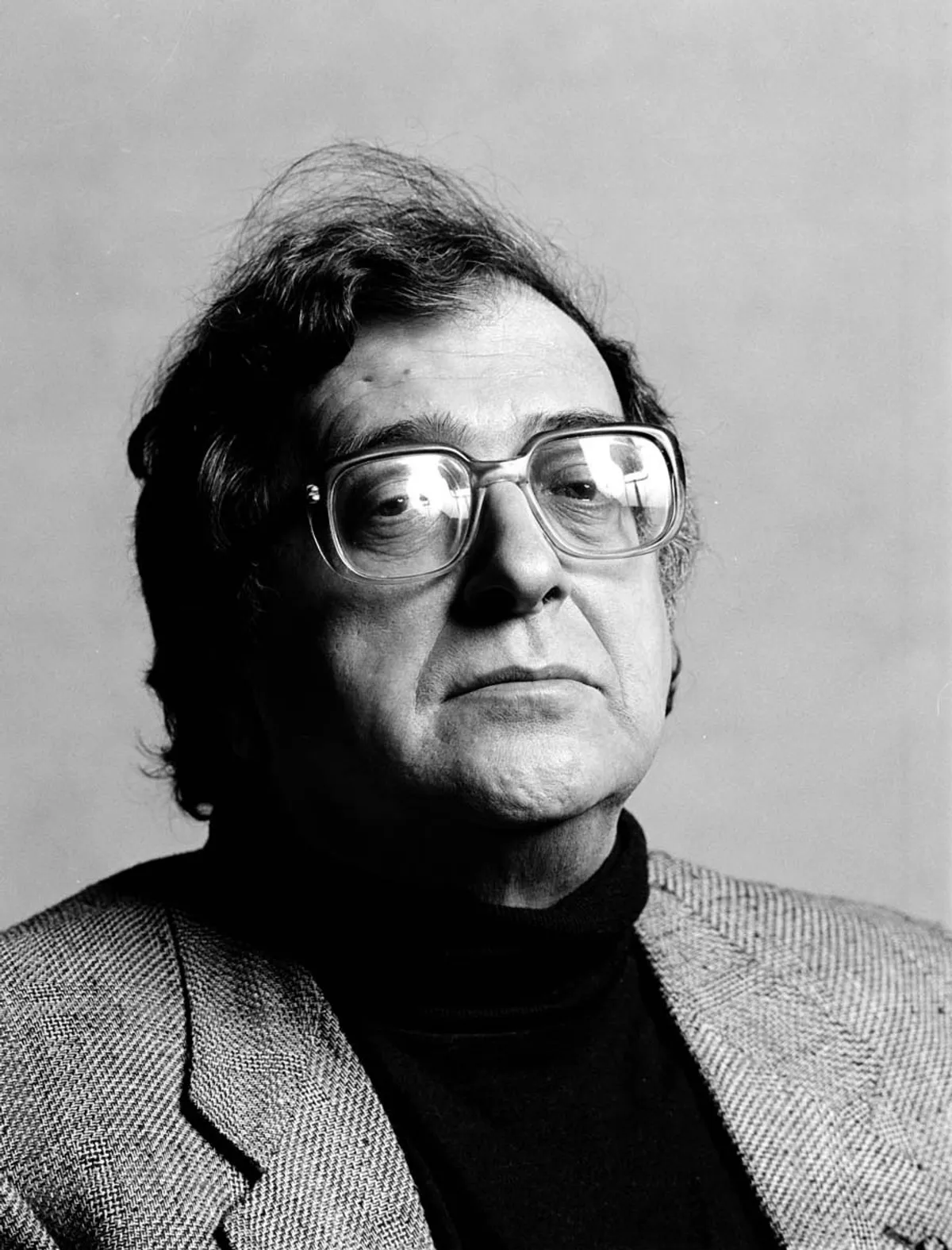

Un recuerdo a Luciano Berio (1925-2003)

Publicado originalmente en Scherzo

Estimado amigo:

Cuando usted murió, el 27 de mayo de 2003, yo tenía seis años. Aún no nos conocíamos, naturalmente. Nuestro primer encuentro tuvo lugar mucho tiempo después, en mi adolescencia, a través de un CD que compré de su Sinfonia (1968), que, como sabe, me marcó profundamente y que, con cierta nostalgia —lo admito—, he puesto esta mañana, de fondo, mientras escribo estas líneas. Pronto fui descubriendo otras piezas suyas, como Rendering (1990) o sus Folk songs (1964), que despertaron en mí, de igual manera, un gran interés, pero también Laborintus II (1965), Coro (1976), Un re in ascolto (1983) y, después, durante los primeros años de mi formación reglada como compositor, sus ya canónicas Sequenze (1958-2002), que estudié a fondo entonces y con las que aprendí no sólo acerca de las diferentes posibilidades de los instrumentos, sino también —por no decir sobre todo— de la importancia de tener siempre presente la especificidad de los medios para los que uno escribe.

Desde el principio sentí una especial simpatía por el carácter plural y caleidoscópico de su música y de su pensamiento, así como por su voluntad integradora, ciertamente utópica—con todo lo que esa palabra significa—, de músicas, lenguas, tiempos y registros aparentemente lejanos. Pensando en ello, hoy me vino a la memoria un texto que escribió su buen amigo Umberto Eco, tras su muerte, en el que recordaba que, para usted, «si existen relaciones de continuidad dentro de la cultura de una época, han de encontrarse no sólo cortocircuitando, por ejemplo, a Pollock con Stockhausen, sino también al heavy metal con los cómics de Métal Hurlant», y creo que podría ser eso, precisamente, lo que más admiro de su música: cómo a cada paso, sorprendentemente, desvela vínculos inesperados, cuando no directamente dibuja y entrelaza eróticamente caminos que, como los de aquella borgiana «biblioteca de Babel» a la que usted hizo mención en alguna ocasión, proliferan infinitamente en todas las direcciones. Son caminos que, además, siempre puedo recorrer de maneras diferentes, pues la suya es una música verdaderamente polisémica: capaz de «asumir distintas formas», de «estar en varios lugares a la vez» o, como usted mismo decía de La consagración, de «vivir muchas vidas en una».

Con el tiempo he ido comprobando que esta característica tan particular de su imaginario vibra en sintonía con una pretensión más amplia: la de una apertura hacia lo otro, hacia lo desconocido, que en su día me reafirmó, sin ser yo consciente, en mi convencimiento de que la composición debía ser necesariamente un momento de escucha, alejado de falsos absolutos e ilusiones de trascendencia, neutralidad o autonomía. Usted me enseñó, entre otras cosas, que el compositor científico o sistemático y el empírico o intuitivo han de coexistir armónicamente, complementándose, dentro de la misma persona; que «un buen músico tiene que pensar con la barriga y sentir con el cerebro», siendo éste un mensaje que, desde entonces, llevo conmigo y trato de aplicarlo en cada cosa que hago. Hoy encuentro especialmente vigente aquel pasaje de Un recuerdo al futuro en el que lamentaba que la música siempre se presente mediada por un discurso textual acerca de ella, ya que «la música» —le cito de memoria— «evade moldes y discursos» y siempre está «dispuesta a contradecir lo que se dice de ella». «Ése es su privilegio», decía.

Hoy, veinte años después de su marcha, quiero recordarlo como lo que, para mí, fue: uno de los compositores que más me ayudó a dar forma y sentido a algunas de las preocupaciones creativas que experimenté durante mi adolescencia, si bien ya, voluntariamente, lo he «olvidado» —como usted habría querido— «en su justa medida».

Soy consciente de que, con toda seguridad, alguien opinará que debería haber aprovechado este espacio para realizar un análisis más o menos detallado de su obra, pero pienso, al igual que usted, que los mejores ensayos sobre una música se encuentran en otras músicas. Es por ello que he adoptado esta otra perspectiva, y es por ello, también, que me gustaría poner fin a mi pequeño «recuerdo» de la misma manera que usted puso fin al suyo en los noventa, esto es, cuando, parafraseando a Wittgenstein, dijo algo que bien podría haberle servido de epitafio: «aquello de lo que no se puede hablar, hay que cantarlo, hay que decirlo con música». Eso es lo que quiero hacer, pues sé, además, que es así como le habría gustado que discutiéramos su legado.

P.D.: Reescuchando su Sinfonia, he recordado que en mi CD el primer tenor no pronuncia, al final del tercer movimiento, el nombre del director, a diferencia de otras versiones. Siempre creí que se trataba de un error, que se habrían olvidado de grabar ese detalle. Sin embargo, hace poco comprobé, para mi sorpresa, que en la versión digital del álbum sí aparece, y ahora comprendo que en realidad es sólo mi copia la que tiene esta particularidad; que es usted, Luciano, quien dirige en ella, y que he sido yo quien, torpemente, durante todo este tiempo, ha perdido su entrada. Ahora que lo sé, ya no hay excusa:

«Thank you, Mr. Berio».